インフルエンザの予防接種で使える補助金・助成金について解説

インフルエンザの予防接種とは

インフルエンザを予防するためには、うがい手洗いを徹底することはもちろんですが、予防策の1つとしてインフルエンザワクチンの予防接種があります。

大きな効果は重症化の予防

予防接種は、発熱やのどの痛みなどのインフルエンザの症状の出現をおさえる効果もありますが、最も大きな効果は重症化を予防することにあります。

インフルエンザは通常1週間程度で回復しますが、中には肺炎や脳症などの重い合併症により入院が必要になることもあれば、死亡するケースもあります。予防接種はこういった重症化のリスクを減らすことができます。

インフルエンザの予防接種の費用

インフルエンザの予防接種の費用は1回あたり、3,000円〜5,000円ほどです。

予防接種は病気に対する治療ではないため、健康保険が適用されません。全額自己負担となり、費用は医療機関によって異なります。

しかし、インフルエンザの予防接種を勧めるために会社や自治体、健康保険組合が補助金制度を設けている場合があります。

予防接種の補助金・助成金制度

インフルエンザ予防接種の費用補助を行っている機関は主に、自分の住んでいる地域の自治体(市区町村)、加入している健康保険組合、勤めている会社などです。行っている補助制度自体も団体によってさまざまなため、どの補助制度を利用するか確認してみましょう。

自治体(市区町村)の補助金・助成金

自治体(市区町村)が独自で補助制度を設けている場合があります。補助内容や対象者は自治体によって異なりますが、特に子供や高齢者を対象にしている場合が多いです。以下のような項目は補助制度を設けている機関によって異なるため、各機関のホームページや担当窓口に確認してください。

■対象年齢

■補助金の金額

■補助金の申請方法

■1年に補助制度を利用できる回数

■予防接種をうける医療機関指定の有無

高齢者の方には自治体の助成があります

予防接種法という法律により、インフルエンザに感染すると重篤化する危険性が高い高齢者の方が予防接種を受ける際は、自治体が一部費用を負担してくれるようになっています。

65歳以上の方と、以下の条件にあてはまる60~64歳の方を対象に多くの自治体が補助制度を設けています。費用は自治体によって異なるため各自治体のホームページをご確認ください。

●予防接種法に基づく定期のインフルエンザ予防接種の対象

1.65歳以上の方

2.60~64歳の方で、心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害があり身の回りの生活を極度に制限される方

3.60~64歳の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方

健康保険の補助金・助成金

健康保険は国民健康保険と社会保険に分けられます。

国民健康保険は主に会社に勤めていない方が加入する健康保険で、個人事業主、会社を退職した方などが加入しています。

社会保険は主に会社に勤めている場合に加入している健康保険です。社会保険はさらに全国健康保険協会(協会けんぽ)と健康保険組合の2つに分けられます。

国民健康保険の補助金・助成金

国民健康保険は自治体(市区町村)によって運営されています。自治体が補助制度を設けていないか確認してください。お住まいの自治体のホームページなどで確認することができます。

健康保険(社会保険)の補助金・助成金

社会保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)と健康保険組合の2つに分けられ、勤めている会社ごとに加入している健康保険が異なります。まずはご自身が加入している健康保険の保険者を確認しましょう。

健康保険組合の補助金・助成金

仕事の業種、または企業によって独自の健康保険組合に加入している場合があります。各健康保険組合ごとに補助制度の内容もさまざまのため、利用方法や補助内容は各組合のホームページなどで確認してください。

<補助制度の利用方法の例>

■健康保険組合が提携している医療機関で予防接種をうける。

■健康保険組合が指定した日時や場所で集団予防接種をうける。

■最寄りの医療機関で予防接種をしたのち、領収書と申請書を提出する。など

<費用の支払い方法の例>

■予防接種時に補助金を引いた差額を支払う。

■予防接種時に費用を全額支払い、申請後に一部払い戻しを受ける。など

全国健康保険協会(協会けんぽ)の補助金・助成金

全国健康保険協会(協会けんぽ)は他の健康保険組合と異なりインフルエンザの予防接種に対する補助制度はありません。各自治体や勤務先の会社で補助制度がないか確認してみてください。

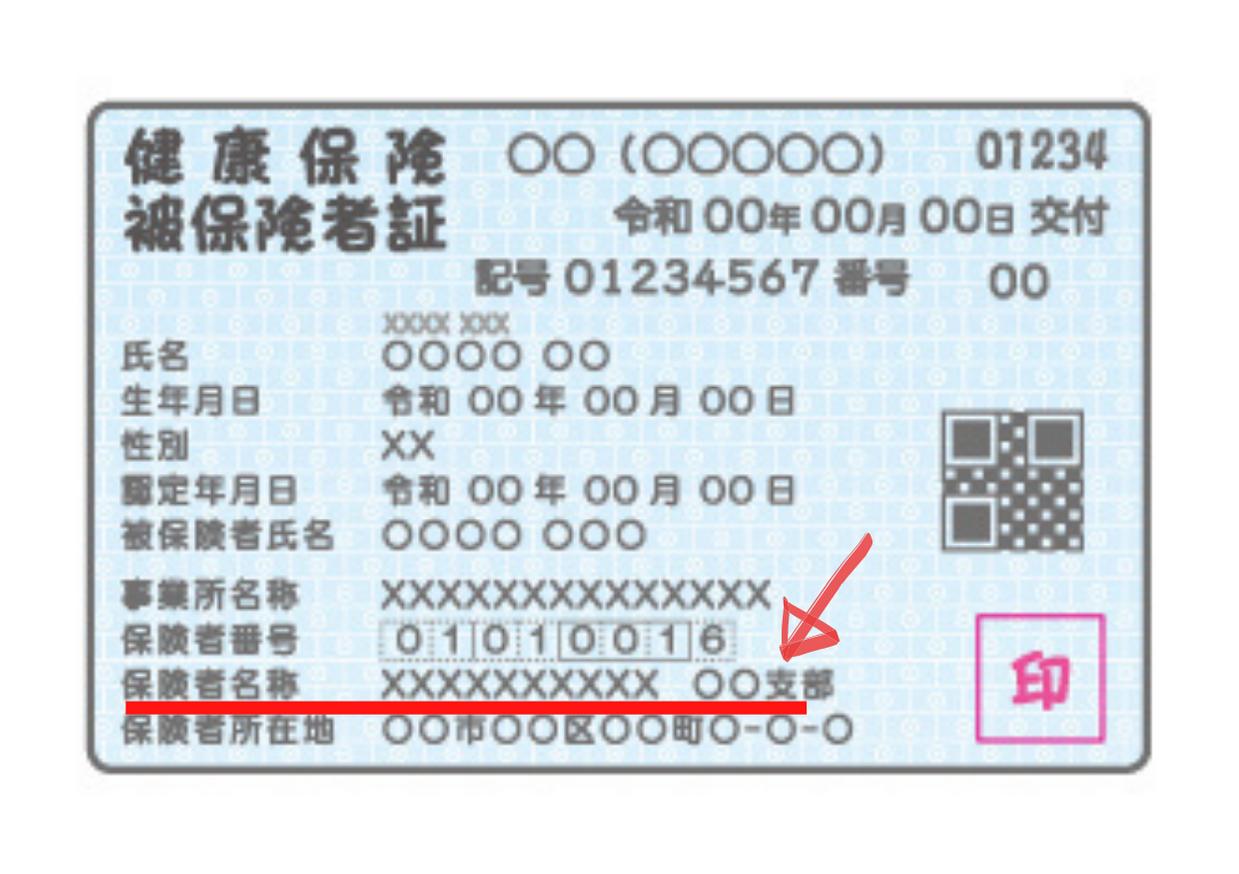

加入している健康保険の確認方法

ご自身が加入している健康保険が分からない場合は健康保険証を見てましょう。

保険証には保険者名称という欄があり、そこにご自身が加入している健康保険の名称が記載されています。

また、健康保険証に記載されている保険者番号でも健康保険の種類が分かります。

保険者番号には8桁と6桁の2種類があり、6桁の場合は国民健康保険となります。さらに8桁場合は上2桁の番号によって保険の種類が分かれます。以下は一例です。

| 番号 | 区分 |

|---|---|

| 01 |

全国健康保険協会(協会けんぽ) |

| 02 |

船員保険 |

| 06 |

組合管掌健康保険 |

| 31 |

国家公務員共済組合 |

| 32 |

地方公務員共済組合 |

| 33 |

警察共済組合 |

| 34 |

公立学校共済組合/日本私立学校振興・共済事業団 |

| 39 |

後期高齢者医療制度 |

会社の補助金・助成金

お勤め先の会社が独自にインフルエンザの予防接種に対して補助金を用意している場合があります。内容や申請方法も会社によってさまざまです。申請に領収書が必要な場合もあるため予防接種を受ける前に確認しておくと良いでしょう。

会社も学校と同じように閉塞的な空間である場合が多く、1人が感染するとたちまち感染が広がってしまいます。そうなれば業務に支障をきたす可能性もあります。

もし、勤めている会社が予防接種の費用を負担してくれるのであれば、積極的に利用し、インフルエンザ予防に役立てましょう。

接種は12月中旬くらいまでに

インフルエンザワクチンの予防接種は1度打てば、およそ5か月の間効果が持続するとされています。インフルエンザは例年12月~4月頃に流行し、例年1月末~3月上旬に流行のピークを迎えるため、12月中旬くらいまでには予防接種を済ませておきましょう。

昭和大学大学院薬学研究科修了

昭和大学薬学部客員講師

株式会社ミナカラ / ミナカラ薬局

薬局、ドラッグストアで臨床経験を積み、その後昭和大学薬学部の教員、チェーンドラッグストア協会の教育機関でOTCの研修講師を務める。

【著書】

•現場で差がつく! もう迷わない! ユーキャンの登録販売者お仕事マニュアル 症状と成分でわかるOTC薬

•現場で差がつく! ユーキャンの新人登録販売者お仕事マニュアル

この記事は参考になりましたか?

新着記事

ご利用に当たっての注意事項

- 掲載している情報は、セルフメディケーション・データベースセンターから提供されたものです。

- 適正に使用したにもかかわらず副作用などの健康被害が発生した場合は(独)医薬品医療機器総合機構(TEL:0120-149-931)にご相談ください。

- より詳細な情報を望まれる場合は、購入された薬局・薬店の薬剤師におたずねください。

- 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラ及び、セルフメディケーション・データベースセンターではその賠償の責任を一切負わないものとします。

掲載情報について

掲載している各種情報は、株式会社ミナカラが調査した情報をもとにしています。出来るだけ正確な情報掲載に努めておりますが、内容を完全に保証するものではありません。 掲載されている医療機関へ受診を希望される場合は、事前に必ず該当の医療機関に直接ご確認ください。 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラではその賠償の責任を一切負わないものとします。情報に誤りがある場合には、お手数ですが株式会社ミナカラまでご連絡をいただけますようお願いいたします。 使用されている写真はイメージです。実際の内容と異なる場合があります。