インフルエンザの出勤停止期間は?診断書は必要?仕事復帰はいつから?

インフルエンザの流行は例年12月頃から始まり、翌年の1〜3月にピークを迎えます。

会社勤めの人にとっては特に忙しくなる時期に仕事を休むことは難しく、一方で、無理して会社に出勤することも推奨できません。症状が長引くだけでなく、会社全体にインフルエンザが流行してしまうおそれがあるためです。

この記事では、インフルエンザに感染したら会社への対応はどうすればよいのか、いつから出勤してよいのか、診断書の必要性や、有給扱いについてなど、会社勤めの方が知っておきたいインフエンザの対処法について解説します。

保育園や小学校、中学校などのインフルエンザ感染による出席停止については、下記の関連記事をごらんください。

インフルエンザは会社が出勤停止になる?

会社勤めの人がインフルエンザに感染した場合、会社によって出勤の規則が異なります。会社勤めの人に対するインフルエンザの法律はなく、出勤停止などの共通の決まりもありません。

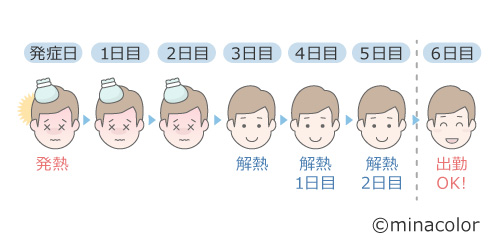

多くの会社の場合は、学生に適用される学校保健安全法に基づき、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」を出勤停止に定めています。

ただし、会社によってはインフルエンザに対する対応が決められていなかったり、熱が下がって仕事ができる状態なら出勤するなどといった会社独自のルールがある場合もあります。

詳しくは自分の会社の就業規則を確認しましょう。

集団感染を防ぐ配慮を

インフルエンザウイルスは感染力が強く、ウイルス感染者の咳やくしゃみによって飛び散る飛沫などによって感染します。

ウイルス保持者が無理して出勤することで社内に感染が広がり、会社の運営業務にも支障が出てしまうおそれもあります。周囲への感染を防ぐためにも、会社で定められた期間は自宅で療養することをお勧めします。

特に、熱が下がっていない状態や、くしゃみや鼻水が止まらないなど、症状がピークのときはウイルスの感染力もピークの状態です。

一方で、症状が無くなっても体内にウイルスが残っているおそれもあります。症状がおさまった後もマスクを着用するなど配慮しましょう。

また、インフルエンザのシーズンが始まる前に予防接種を受けておくのも集団感染を防ぐ配慮のひとつです。

出勤停止の期間の数え方

出勤停止の期間の目安である「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」は、発症した日(発熱が始まった日)は0日目として日数に含みません。

発症翌日を1日目と数えて、そこから5日間を経過してからです。なおかつ、熱が下がってから2日を経過するまでを指します。

解熱した状態とは?

熱が下がった状態とは平熱のことを指します。

発症直後に38.5℃以上あった高熱が37℃程度に下がった場合は、微熱が続いている状態なので解熱したとはいえません。

個人差はありますが、36.5℃前後であれば平熱といえるケースが多くあります。日頃から自分の平熱を把握しておくとよいでしょう。

また、午前中に一度下がった熱が夜になって再度ぶり返すこともあります。いったん熱が下がった後も1日体温が安定しているかチェックしましょう。

熱がでないインフルエンザに注意!

インフルエンザを発症してもまれに熱が出ないことがあります。

出勤停止の期間を数える場合は、腹痛や下痢、喉の痛みといったインフルエンザの症状があらわれた翌日から5日間と数えましょう。

インフルエンザ感染したら出社はいつになる?

インフルエンザと診断されたら、医師の指示に従い治療に専念しましょう。

出勤停止の期間の目安はありますが、インフルエンザの症状には個人差があるため、仕事復帰のタイミングを考慮することも大切になります。

多くの人が誤解してしまいがちですが、「解熱=インフルエンザが治る」ではありません。また、「熱が下がればインフルエンザを周囲にうつす心配もなくなる」というのも間違いです。

厚生労働省では、次のような見解をあらわしています。

一般的に、インフルエンザ発症前日から発症後3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出するといわれています。そのためにウイルスを排出している間は、外出を控える必要があります。

排出されるウイルス量は解熱とともに減少しますが、解熱後もウイルスを排出するといわれています。排出期間の長さには個人差がありますが、咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、不織布製マスクを着用する等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。出典:厚生労働省HP

インフルエンザウイルスは症状がでていない潜伏期間から感染力があります。症状がではじめた後も3~7日間は体内にウイルスが存在し、熱が下がった後でもウイルスを排出しているおそれがあります。

解熱しても咳や鼻づまり、喉の痛み、下痢、頭痛といった症状が残っている場合は、まだ周囲に感染させるおそれがあります。解熱してから2日間を経過しても症状がある場合は、周囲にうつさないためにも、自宅で療養することが理想的です。

やむを得ず出勤する場合は、必ずマスクを着用し、人ごみをなるべく避けましょう。

診断書や治癒証明書は必要?

診断書はかかった病気を証明するものであり、治癒証明書はかかった病気が治癒し、他人への感染のおそれがなくなったことを証明する書類です。

厚生労働省の見解では、インフルエンザの陰性を証明することが一般的に困難であることや、患者の治療にあたる医療機関に過剰な負担をかける可能性があることから、職場が従業員に対して、治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくないとしています。

しかし、会社によって規則は異なり、インフルエンザと診断された場合、会社への証明として診断書や治癒証明書を求められるケースもあるようです。

診断書・治癒証明書の発行料金は病院ごとによって異なりますが、インフルエンザ診断書の料金の相場は3,000円程度です。

事前に自分の会社や、かかりつけの病院に必要書類などを確認しておきましょう。

インフルエンザは有給休暇扱いになる?無給?

インフルエンザで会社を休んだ場合は、有給休暇に当てられる場合もあります。また、病欠扱いや出勤停止にされても給料は保証されないなど、会社の規則によってさまざまなようです。

会社にインフルエンザの診断書を提出することで対応が変わることもあるので、会社の就業規則を確認し、必要であれば医師に診断書の作成を依頼してください。

欠勤扱いになるとどうなる?

会社の規則により有給休暇を使用できない場合は、たとえインフルエンザであっても欠勤として扱われます。

欠勤すると給料やボーナス、自身の評価につながる場合もあるので、インフルエンザにかかったという証明のためにも診断書や治癒証明書が必要かどうか就業規則を確認しておきましょう。

オンライン診療も利用できる

オンライン診療が特に有効なのは、感染症の疑いがあるけれど重症ではないときです。以下のようなケースでは活用を検討してもよいでしょう。

インフルエンザ陽性・疑いがあるとき

自宅で市販の検査キットを使用し、陽性反応が出た場合や、明らかに周囲に感染者がいて自分も症状がある場合には、オンライン診療による初期診察・薬の処方が可能です。

検査結果の写真をアップロードすることで、医師が状況をより正確に把握できます。

喉の痛み・咳・発熱などの初期症状があるとき

インフルエンザの初期症状としてよくあるのが、発熱・倦怠感・関節痛などです。「これって風邪?それとも…」と迷う場合も、早めにオンライン診療を予約し、相談することが重要です。

症状が軽いうちに受診すれば、悪化を防ぎ、家族内感染のリスクも減らせます。

インフルエンザが疑われる症状(38℃以上の発熱、悪寒、頭痛、筋肉痛、関節痛、咳など)が出たら、できるだけ早く医療機関を受診するようにしましょう。

自宅療養中のフォロー診察

すでに陽性と診断されている方も、症状の変化があればオンラインで再診を受けられます。症状について気になることがあれば、再度医師に相談することをおすすめします

ミナカラ オンライン診療について

1. 事前にウェブから予約

2. スマホ・PCでビデオ通話による診察

3. 薬を薬局で受け取る or自宅に薬が配送される

このような流れで、必要な医療ケアが受けられます。特に自宅療養中の方にとっては、最も効率的な選択肢と言えるでしょう。

▼ 診療予約はこちら ▼

●お薬は配送、または、お近くの薬局での受け取りを選ぶことが可能

●診察の結果、医師の判断により希望のお薬が処方されないこともあります。

●オンライン診療についてのお問い合わせはこちら:https://minacolor.com/contact?myprescription=true

インフルエンザの症状に効く市販薬

インフルエンザの疑いがある場合は、年代に関わらず、アスピリンやイブプロフェンなどのNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)が含まれた市販薬を、自己判断で使用することは避けましょう。

因果関係がはっきりとしていないことが多いですが、特に小児においては、インフルエンザの際にNSAIDsを使用すると、インフルエンザ脳症のリスクが高まるという報告もあります。

インフルエンザの疑いがある場合は、アセトアミノフェンが含まれた市販薬を使用しましょう。

タイレノールA

タイレノールAは、有効成分にアセトアミノフェンのみを配合した錠剤タイプの解熱鎮痛剤です。のどの痛みや熱などに効果をあらわします。

なお、5〜6回服用しても症状がよくならない場合は、市販薬の服用をやめ、病院を受診するようにしましょう。

ノーシンアセトアミノフェン錠

ノーシンアセトアミノフェン錠 は、有効成分にアセトアミノフェンのみを配合した錠剤タイプの解熱鎮痛剤です。のどの痛みや熱などに効果をあらわします。

7歳から使用できるため、小学生・中学生・高校生から大人までご家族で使用できます。

なお、5〜6回服用しても症状がよくならない場合は、市販薬の服用をやめ、病院を受診するようにしましょう。

アセトアミノフェンK錠

アセトアミノフェンK錠 は、有効成分にアセトアミノフェンのみを配合した錠剤タイプの解熱鎮痛剤です。のどの痛みや熱などに効果をあらわします。

5歳から大人まで使用できます。

なお、5〜6回服用しても症状がよくならない場合は、市販薬の服用をやめ、病院を受診するようにしましょう。

バファリンルナJ

バファリンルナJは、有効成分にアセトアミノフェンのみを配合した、苦くないフルーツ味の解熱鎮痛剤です。

チュアブルタイプで水なしで飲めるという特徴があります。錠剤が苦手な方におすすめです。

7歳から使用できるため、小学生・中学生・高校生から大人までご家族で使用できます。

なお、5〜6回服用しても症状がよくならない場合は、市販薬の服用をやめ、病院を受診するようにしましょう。

おわりに

インフルエンザに感染したら、まずは無理をせずしっかり療養しましょう。

治りきっていないまま仕事復帰すると、体調を悪化させるだけでなく、周りへの感染被害を拡大させてしまうおそれもあります。

どうしても休めないような仕事がある場合は、事前に予防接種を受けたり、マスクや手の消毒など感染対策をしておきましょう。

昭和大学大学院薬学研究科修了

昭和大学薬学部客員講師

株式会社ミナカラ / ミナカラ薬局

薬局、ドラッグストアで臨床経験を積み、その後昭和大学薬学部の教員、チェーンドラッグストア協会の教育機関でOTCの研修講師を務める。

【著書】

•現場で差がつく! もう迷わない! ユーキャンの登録販売者お仕事マニュアル 症状と成分でわかるOTC薬

•現場で差がつく! ユーキャンの新人登録販売者お仕事マニュアル

この記事は参考になりましたか?

この記事を見ている方は 他の関連記事も見ています

ご利用に当たっての注意事項

- 掲載している情報は、セルフメディケーション・データベースセンターから提供されたものです。

- 適正に使用したにもかかわらず副作用などの健康被害が発生した場合は(独)医薬品医療機器総合機構(TEL:0120-149-931)にご相談ください。

- より詳細な情報を望まれる場合は、購入された薬局・薬店の薬剤師におたずねください。

- 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラ及び、セルフメディケーション・データベースセンターではその賠償の責任を一切負わないものとします。

掲載情報について

掲載している各種情報は、株式会社ミナカラが調査した情報をもとにしています。出来るだけ正確な情報掲載に努めておりますが、内容を完全に保証するものではありません。 掲載されている医療機関へ受診を希望される場合は、事前に必ず該当の医療機関に直接ご確認ください。 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラではその賠償の責任を一切負わないものとします。情報に誤りがある場合には、お手数ですが株式会社ミナカラまでご連絡をいただけますようお願いいたします。 使用されている写真はイメージです。実際の内容と異なる場合があります。