ものもらい(めばちこ)に効く市販の目薬|具体的な薬と選び方を紹介

ものもらいの症状の見分け方|麦粒腫と霰粒腫の違い

ものもらいは別名:麦粒腫(ばくりゅうしゅ)と呼ばれ、まぶた(眼瞼)にある涙や汗の分泌腺、または毛穴から細菌が感染することが原因で発症する病気です。

俗称として「めばちこ」「めいぼ」と呼ぶこともあります。

主な症状は、まぶたが赤く腫れ、痛みやかゆみをともなうことです。炎症が強くなると痛みやかゆみが強くなります。

化膿が進むと腫れた部分が破れて膿が出ることがありますが、膿が出てしまえば症状は次第に回復する傾向があります。

ものもらいと似た症状|霰粒腫

ものもらい(麦粒腫)と似た症状に霰粒腫(さんりゅうしゅ)と呼ばれる病気があります。

霰粒腫はまぶたの中にできた小さいこぶ状のもので、涙の油脂分を分泌する腺(マイボーム腺)の出口が詰まり、中に分泌物が溜まって固まりが生じることで起こる病気です。

麦粒腫とは異なり、細菌感染をともなわない炎症です。

主な症状はまぶたの腫れや異物感で、多くの場合は痛みや赤みが少ないですが、炎症をともなう場合は麦粒腫と似た症状が出ることがあります。

麦粒腫と霰粒腫の違いと見分け方

麦粒腫と霰粒腫はいずれも症状が似ていますが、麦粒腫の原因は細菌感染、霰粒腫の原因は分泌物の詰まりであることからそれぞれ別の病気です。

確実な見分け方はありませんが、症状の傾向として、まぶたに炎症が生じて赤みがあったり、痛みやかゆみの症状が強かったりする場合は麦粒腫の可能性が高いです。

麦粒腫の場合は市販の抗菌成分が配合された目薬を使用できますが、霰粒腫の場合は対応できる市販薬がないため、症状が気になる場合は眼科を受診しましょう。

ものもらいの薬の選び方

ものもらい(麦粒腫)に使える薬の種類には、処方薬としては目薬・眼軟膏(塗り薬)・内服用抗生物質(飲み薬)の3つがありますが、2024年8月現在、市販薬としては目薬タイプのみが販売されています。

ものもらいに使う市販の目薬には、抗菌成分として「スルファメトキサゾールナトリウム」が配合されています。

また、まぶたの炎症をおさえる抗炎症成分(グリチルリチン酸ニカリウム、イプシロン-アミノカプロン酸、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物など)やかゆみをおさえる成分などが配合されている商品もあるため、お困りの症状にあわせて選ぶと良いでしょう。

ものもらい(めばちこ)に使える市販の目薬

ここでは、ものもらい(めばちこ)に使える市販の目薬を紹介します。

ロート抗菌目薬EX|患部に長く留まる製剤設計

| 特徴 |

|---|

|

抗菌成分としてスルファメトキサゾールナトリウム、抗炎症成分としてグリチルリチン酸二カリウム、かゆみ止め成分としてクロルフェニラミンマレイン酸塩を配合した目薬です。

また、目の血行をうながしてものもらいのケアをサポートする天然型ビタミンEも配合しています。目の表面に抗菌成分が長くとどまる製剤設計で、かゆみやはれのあるものもらいや結膜炎に効果を発揮します。1歳以上のお子さまから大人まで使用できます。

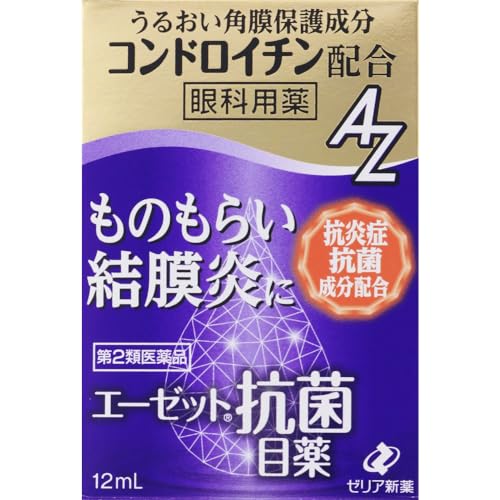

エーゼット抗菌目薬|うるおい成分配合

| 特徴 |

|---|

|

抗菌成分としてスルファメトキサゾール、抗炎症成分としてアズレンスルホン酸ナトリウム水和物(水溶性アズレン)、かゆみ止め成分としてクロルフェニラミンマレイン酸塩を配合した目薬です。

また、角膜を保護するコンドロイチン硫酸エステルナトリウムも配合しています。

はれやかゆみがあるものもらいや結膜炎に効果を発揮します。

マリンアイ抗菌S|防腐剤無添加

| 特徴 |

|---|

|

抗菌成分としてスルファメトキサゾールナトリウム、抗炎症成分としてグリチルリチン酸二カリウムとイプシロン-アミノカプロン酸、目に栄養を与え細胞感染により傷ついた目の組織修復に役立つ成分としてタウリンを配合しています。

また、防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラベン類)無添加です。

つらい痛みやはれがあるものもらいや結膜炎に効果を発揮します。

ロート抗菌目薬i|やさしいさし心地の使い切りタイプ

| 特徴 |

|---|

|

抗菌成分としてスルファメトキサゾールナトリウム、抗炎症成分としてグリチルリチン酸二カリウムとイプシロン-アミノカプロン酸を配合した目薬です。

つらい痛みやはれがあるものもらいや結膜炎に効果を発揮します。1歳以上のお子さまにも使用できます。いつでも清潔な1回使い切りタイプです。

ものもらいで眼科を受診する目安

ものもらいの症状に見えても、症状によっては異なる病気であるおそれがあります。

まぶたの腫れだけでなく、目の充血や、大量の目やに、強い目の痛みなどの症状をともなう場合は流行性角結膜炎(はやり目)などの可能性があるので、一度眼科を受診してください。

また、ものもらいの症状を何度も繰り返したり、化膿や痛みの症状が強かったりする場合も一度眼科を受診することをおすすめします。

加えて、市販薬を3〜4日程度使用しても改善が見られない場合についても、一度眼科を受診しましょう。

ものもらいができている時の注意点

基本的に目がかゆくてもなるべくかいたり擦ったりしないようにしてください。

また、ものもらいの症状があるときは、症状を悪化させるおそれがあるのでコンタクトレンズを着けないでください。

生活する上での注意点として、免疫力が低下すると治りが遅くなるため、睡眠不足を避けるとともに、しっかりと栄養のある食事をとることを心がけましょう。

ものもらいは人にうつるのか?

結論として、ものもらいが人にうつることはありません。

ものもらいの原因はウイルスではなく細菌感染のため、はやり目のように人にはうつらないのです。

ものもらいの原因となる細菌は、人が常に持っている細菌であるため、人にうつることはありません。一方、ウイルスが原因となるウイルス性結膜炎(はやり目)は人に感染します。

ものもらいとはやり目は症状が似ている(充血や目やになど)ため、両者が混同されていることが多いようです。

この記事は参考になりましたか?

この記事を見ている方は 他の関連記事も見ています

ご利用に当たっての注意事項

- 掲載している情報は、セルフメディケーション・データベースセンターから提供されたものです。

- 適正に使用したにもかかわらず副作用などの健康被害が発生した場合は(独)医薬品医療機器総合機構(TEL:0120-149-931)にご相談ください。

- より詳細な情報を望まれる場合は、購入された薬局・薬店の薬剤師におたずねください。

- 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラ及び、セルフメディケーション・データベースセンターではその賠償の責任を一切負わないものとします。

掲載情報について

掲載している各種情報は、株式会社ミナカラが調査した情報をもとにしています。出来るだけ正確な情報掲載に努めておりますが、内容を完全に保証するものではありません。 掲載されている医療機関へ受診を希望される場合は、事前に必ず該当の医療機関に直接ご確認ください。 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラではその賠償の責任を一切負わないものとします。情報に誤りがある場合には、お手数ですが株式会社ミナカラまでご連絡をいただけますようお願いいたします。 使用されている写真はイメージです。実際の内容と異なる場合があります。