子どもの湿疹に使える市販薬|症状別にみる薬の選び方を解説

子どもの湿疹について

湿疹とは、皮膚に起きる炎症の総称です。

子どもの皮膚は、大人に比べて皮膚がうすく、バリア機能が未熟であるため、ちょっとした刺激で湿疹などの肌トラブルが生じやすいです。

また、子どもの皮膚は、年齢が上がるにつれて発達し、生活環境も変わることで、年齢によって起きる肌トラブルも異なってきます。

すぐに病院に行くべき?何科を受診する?

小さなお子様は、自分の症状をうまく伝えられないことも多いです。そのため、皮膚の状態がいつもと違うと気づいた場合は、病気のサインを見逃さないためにも早めに病院を受診しましょう。

また、次に当てはまる場合も、症状の悪化を防ぐためになるべく早く診察を受けましょう。

病院を受診する際は、かかりつけの小児科、もしくは皮膚科を受診してください。

| 病院を受診する目安 | ・症状が長引いてる ・体の広範囲に広がっている ・患部の膿み、ジュクジュクがひどい ・眼や唇にも症状が出ている ・発熱している ・市販薬を試しても、なかなか治らない など |

|---|

症状が軽い場合にはオンライン診療も選択できる

最近では、オンライン診療というサービスがあるため、病院にいかなくても診察や薬の処方をしてもらうこともできます。(医師の判断により、オンライン診療の利用ができない場合や、対面での通院を求められる場合があります)

ミナカラオンライン診療では、スマホなどを使用して、ご自宅で受診できます。

【オンライン診療の流れ】

1 診療科目を選択し予約する

2 医師による診察を受ける

3 提携薬局から自宅に薬が届く、または近くの薬局で受け取る

▼ 診療予約はこちら ▼

●お薬は配送、または、お近くの薬局での受け取りを選ぶことが可能

●診察の結果、医師の判断により希望のお薬が処方されないこともあります。

●オンライン診療についてのお問い合わせはこちら:https://minacolor.com/contact?myprescription=true

子どもの湿疹に使える市販薬の選び方

子どもの湿疹に使える市販薬は、成分によって適した症状が異なります。

お子様の皮膚の状態に応じて、次の成分が入った薬を選ぶとよいでしょう。

ただし、症状がうまく伝えられないような小さいお子様の場合は、医師の診断が優先されるため、まずは病院を受診しましょう。

| 成分 | こんなときに |

|---|---|

| かゆみ止め | ・おむつかぶれやあせも、虫刺されなどで、かゆみが出ている |

| 化膿止め | ・皮膚をかきむしっている、かきこわしている ・患部が膿んでいる(ジュクジュクしている) ※症状がひどいときは使えません |

| 保湿剤 | ・肌が乾燥してザラザラしている ・入浴後の乾燥を防ぐためにも |

炎症が起きている場合は、抗炎症成分を選びましょう

子どもの湿疹に使える薬には、かゆみ止め成分や化膿止めに使える抗生物質のほかに、ステロイドなどの抗炎症成分が含まれた薬があります。

ステロイドなどの抗炎症成分は、赤みや腫れなどの炎症症状が出ている患部に効果を発揮します。

お子様に使うステロイド成分はミディアムかウィークを

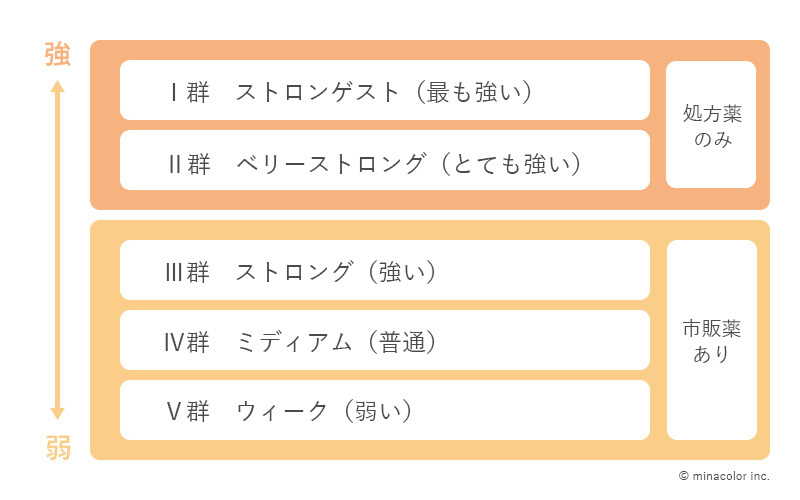

ステロイド成分は、作用の強さによって5段階にランク分けされており、症状や部位などに応じて適した強さが異なります。

5段階のうち、ストロンゲストとベリーストロングは病院で処方される処方薬のみで、市販薬は、ストロング、ミディアム、ウィークの3段階に限られています。

お子様の首・顔などの皮膚の薄い部分は、吸収率が高く、思わぬ副作用が出る可能性があるため、ステロイド成分の入った薬は避けるようにしましょう。また、体に使用する際もミディアムもしくはウィークを選びましょう。

子どもの湿疹に使える市販薬|かゆみ止め

子どもの湿疹に使えるかゆみ止めは、成分・剤形・使用感をもとに症状や使用するシーンに合わせて選びましょう。

たとえば、伸びがよく、べたつかない方がよいときはクリームタイプ、患部を保護しながら、しっかり塗りたい方は軟膏タイプがおすすめです。

ただし、顔や首に使う場合は、ステロイド成分無配合の薬をお選びください。

ムヒ・ベビーb

| 剤形 | クリーム | |

|---|---|---|

| 成分 | ジフェンヒドラミン | かゆみ止め成分 |

| グリチルレチン酸 | 抗炎症成分 | |

| イソプロピルメチルフェノール | 殺菌成分 | |

| トコフェロール酢酸エステル | 血行促進成分 | |

ムヒ・ベビーbは、弱酸性のクリームタイプの薬です。

かゆみをおさえる成分に加えて、抗炎症成分が赤くヒリヒリした炎症に効果を発揮します。また、殺菌成分が雑菌の繁殖をおさえたり、血行促進成分が血流を改善することで肌の新陳代謝を高め、患部の回復を早めます。

スースーする成分(メントール)は、含まれておらず、メーカーHPでは、生後1か月から使えるとの案内があります。

皮膚の赤みがみられるような炎症をともなうかゆみに適しています。

ポリベビー

| 剤形 | 軟膏 | |

|---|---|---|

| 成分 | ジフェンヒドラミン | かゆみ止め成分 |

| トリクロロカルバニリド(T.C.C) | 殺菌成分 | |

| 酸化亜鉛 | 皮膚の保護成分 | |

| ビタミンA油 エルゴカルシフェロール(ビタミンD2) | 皮膚を健康に保つ成分 | |

ポリベビーは、患部を保護する機能に優れた軟膏タイプの薬です。また、肌の温度で溶けてやわらかくなり、伸びのよい使用感でもあります。

かゆみ止め成分や殺菌成分のほか、酸化亜鉛が分泌物を吸着して患部を乾かします。加えて、2種類のビタミンが皮膚を健康に保ちます。

患部がジュクジュクしている時や、赤ちゃんのおむつかぶれにおすすめですが、酸化亜鉛には患部を乾燥させる作用があるため、乾燥しているときは向かないことがあります。

ポリベビーがお子様の皮膚の状態や症状に使えるかどうかご不明の場合は、医師・薬剤師にご相談ください。

新レスタミンコーワ軟膏

| 剤形 | 軟膏 | |

|---|---|---|

| 成分 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | かゆみ止め成分 |

かゆみ止め成分のみのシンプル処方の薬です。『ジフェンヒドラミン塩酸塩』は、市販薬の上限量である2.0%配合されています。

剤形の区分は軟膏ですが、やわらかく、のびやすい白色の乳剤性軟膏です。

お子様が皮膚をかゆがったり、赤いポツポツ・ブツブツの症状がでてきたら、早めにご使用いただくのがおすすめです。

コートfMD軟膏

| 剤形 | クリーム | |

|---|---|---|

| 成分 | プレドニゾロン | 抗炎症成分(ステロイド) |

| グリチルレチン酸 | 抗炎症成分 | |

炎症をおさえるステロイド成分『プレドニゾロン』が入った薬です。

ステロイド成分以外にも、炎症を抑えるグリチルレチン酸も含まれています。

顔や首以外の体(粘膜を除く)で、赤みや腫れなどの炎症症状がでているお子様に適しています。

子どもの湿疹に使える市販薬|化膿止め

患部にしみにくく、保護力に優れている軟膏タイプの化膿止めを紹介します。

症状が出ている部位や、炎症症状の有無に応じてお選びください。

ドルマイコーチ軟膏

| 剤形 | 軟膏 | |

|---|---|---|

| 成分 | バシトラシン | 抗生物質 |

| フラジオマイシン硫酸塩 | 抗生物質 | |

| ヒドロコルチゾン酢酸エステル | 抗炎症成分 | |

2種類の抗生物質が配合されているため、広範囲の抗菌作用があり、かきむしってしまった場合や化膿しそうな湿疹に使えます。

また、炎症を鎮めるステロイド成分が含まれているため、赤み・腫れが生じている皮膚にも向いています。

クロマイ-N軟膏

| 剤形 | 軟膏 | |

|---|---|---|

| 成分 | クロラムフェニコール | 抗生物質 |

| フラジオマイシン硫酸塩 | 抗生物質 | |

| ナイスタチン | 抗真菌成分 | |

より多くの原因菌に効果を発揮できるよう、3種の成分が配合された薬です。

抗菌作用の範囲が異なる2種類の抗生物質が細菌の繁殖をおさえます。抗真菌成分は、真菌の細胞にはたらきかけることで、増殖をおさえ、殺菌します。

伸びのよい軟膏のため、塗り広げたい方にもおすすめです。

子どもの湿疹に使える保湿剤

乾燥肌やお風呂上がりの保湿にも使える保湿剤を紹介します。

ヒルマイルドクリーム

| 剤形 | クリーム | |

|---|---|---|

| 成分 | ヘパリン類似物質 | 水分保持+血行促進+抗炎症など |

オイルベースのため、水に溶けにくいという性質があります。そのため、肌を保護する作用に優れています。

へパリン類似物質には、角質層の水分保持機能を改善し、正常なバリア機能を取り戻すようにうながすことで、肌内部に水分を保つ効果があります。

また、肌本来の力を取り戻す手助けをすることで、保湿効果だけではなく、肌の乾燥や手指の荒れなどの改善に有効に働きます。

ベビーワセリン

| 剤形 | 軟膏 | |

|---|---|---|

| 成分 | 白色ワセリン | 皮膚を保護する成分 |

ワセリンは皮膚の外側に膜を作ることで皮膚を保護し、水分の蒸発を防ぎます。水分を直接与える効果はありませんが、その分皮膚への刺激が少ないため、傷ができていたり、炎症を起こしている場合にも使用できます。

また、ベビーワセリンは、従来の白色ワセリンと比べ不純物が少なく、やわらかくて伸びがよいという特徴があります。

日常生活に取り入れたい肌トラブルの対処法

湿疹などのお子様の肌トラブルを防ぐためには、肌を清潔にして保湿を心がけることが大切です。日常生活でも以下のことを意識して肌トラブルを予防しましょう。

爪は短く切っておく

無意識にひっかいて、皮膚を傷つけることがないよう、お子様の爪は常に短く切っておきましょう。また、お母さんの爪も短く切り、清潔を保つようにしましょう。

お風呂

毎日の入浴では、よく泡立てた石鹸で洗い、十分にすすいでからそっと水気を拭いてください。洗うときは、ゴシゴシこすらずに、手のひらを使ってやさしくなでるように洗いましょう。ボディタオルを使う場合は、やわらかい綿素材のものがおすすめです。

また、熱いお湯は皮膚への刺激となってしまうため、お風呂の温度はぬるめに設定しておきましょう。

湿疹やブツブツがひどいとき、発熱があるときは、入浴を控え、濡れタオルで身体を拭くか、シャワーで軽く流すだけにとどめましょう。

洗濯用洗剤

合成洗剤は、比較的価格が安く、汚れも落ちやすいですが、肌の弱いお子様は、肌着に残った成分により刺激を受けることがあります。

肌に刺激を受けやすいお子様に使う洗剤は、ベビー用洗剤など、低刺激性の製品を選びましょう。

衣類

肌に直接触れる肌着を含め、衣類は、化学繊維ではなく、肌ざわりがよく、通気性・吸汗性にも優れた木綿素材のものを選びましょう。

肌着のなかには、速乾性のあるものや冷感素材、保温効果のある機能性素材のものがありますが、化学繊維が入っているものも多いため、刺激を受けやすいお子様は注意しましょう。

子どもの湿疹の種類と特徴|新生児〜乳幼児

うまれてから、小学生に入るまでの頃にかかりやすい湿疹の種類と特徴を紹介します。

おむつかぶれ

尿や便が長時間触れていたり、おむつ自体の刺激、むれ、摩擦などが原因となり、おむつの当たるところに赤いブツブツやただれが生じます。

あせも

汗をたくさんかいた後などに、汚れなどが原因で汗腺が詰まり、汗がうまく皮膚の表面に出れなくなることで起きる炎症です。

皮膚に細かい水ぶくれや赤いブツブツがあらわれ、かゆみをともなうこともあります。

乳児脂漏性皮膚炎・乳児湿疹

生後1〜2か月頃の赤ちゃんに多くみられる炎症のひとつです。

皮脂の分泌が盛んな頭部やおでこなどを中心に、赤みやフケのようなものが生じます。原因ははっきりと分かっていませんが、お母さんから受け継いだ女性ホルモンによって皮脂分泌が盛んになることで起きるとも考えられています。

また、似たような症状に乳児湿疹があります。乳児湿疹は、蒸れやすい首や足首以外にも、食べ物が付着したり抱っこでこすれたりして刺激を受けやすい口の周りなどの顔面にもできます。

小児アトピー性皮膚炎

かゆみのある湿疹が、慢性的に良くなったり悪くなったりを繰り返す病気です。

原因は、遺伝的なものや、環境によるものなど複数の原因があると考えられています。

アトピー性皮膚炎は、乳幼児期に発症し、年齢とともに徐々に改善することが多いですが、一部が成人のアトピー性皮膚炎に移行します。

子どもの湿疹の種類と特徴|幼児〜学童期

幼稚園や小学校に通い始め、集団生活をするようになると、感染性の肌トラブルも増えてきます。

小児乾燥性湿疹

乾燥によるかゆみから皮膚をかくことで生じた炎症を小児乾燥性湿疹と言います。

幼児から学童期は、皮脂の分泌量が少なく、乾燥肌になりがちです。

とびひ

あせもや虫刺され、湿疹などをひっかいたり、転んでできた傷の部位に細菌が侵入し、起きます。

とびひには、水ぶくれができるものと、厚いかさぶたができるものの2種類あり、飛び火のよう周辺や離れた部位に広がっていきます。

子どもの湿疹とよく似た肌トラブル

子どもの湿疹と見た目がよく似た肌トラブルを紹介します。

水いぼ

ウイルスの感染により、小さな丸いいぼができる病気です。皮膚にいぼができる以外に特に症状はなく、かゆみや痛みもありません。

夏のプールの時期に多く、肌と肌の接触やタオルの共用などでうつると考えられています。

じんましん

食べ物や薬のほか、気温や日光などの刺激が原因となり、赤くぷっくりした腫れが急にあらわれてかゆくなり、数時間以内に消えたり、また出たりします。

子どもの湿疹とじんましんは、かゆみや赤みが生じやすいことは共通しておりますが、症状のあらわれ方に大きな違いがあります。

湿疹は、ブツブツ、水ぶくれなどの症状が徐々に進行し、数日間続きます。一方じんましんは、症状が突然出ては消えるという特徴があります。

じんましんに使える市販薬については、次の記事で詳しく解説しています。

昭和大学大学院薬学研究科修了

昭和大学薬学部客員講師

株式会社ミナカラ / ミナカラ薬局

薬局、ドラッグストアで臨床経験を積み、その後昭和大学薬学部の教員、チェーンドラッグストア協会の教育機関でOTCの研修講師を務める。

【著書】

•現場で差がつく! もう迷わない! ユーキャンの登録販売者お仕事マニュアル 症状と成分でわかるOTC薬

•現場で差がつく! ユーキャンの新人登録販売者お仕事マニュアル

この記事は参考になりましたか?

この記事を見ている方は 他の関連記事も見ています

ご利用に当たっての注意事項

- 掲載している情報は、セルフメディケーション・データベースセンターから提供されたものです。

- 適正に使用したにもかかわらず副作用などの健康被害が発生した場合は(独)医薬品医療機器総合機構(TEL:0120-149-931)にご相談ください。

- より詳細な情報を望まれる場合は、購入された薬局・薬店の薬剤師におたずねください。

- 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラ及び、セルフメディケーション・データベースセンターではその賠償の責任を一切負わないものとします。

掲載情報について

掲載している各種情報は、株式会社ミナカラが調査した情報をもとにしています。出来るだけ正確な情報掲載に努めておりますが、内容を完全に保証するものではありません。 掲載されている医療機関へ受診を希望される場合は、事前に必ず該当の医療機関に直接ご確認ください。 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラではその賠償の責任を一切負わないものとします。情報に誤りがある場合には、お手数ですが株式会社ミナカラまでご連絡をいただけますようお願いいたします。 使用されている写真はイメージです。実際の内容と異なる場合があります。