「眠い、だるい、疲れが取れない」の原因と解決策

眠い、だるい、疲れが取れない原因

日々の疲労感は、働きすぎなどによる肉体疲労の蓄積、不規則な生活による睡眠不足や生活リズムの乱れ、ストレス、栄養バランスの乱れ、などが原因といわれています。

今よりも健康で元気に活動できるように、だるさの原因と日常生活で取り入れられる対策方法をご紹介します。

生活習慣の乱れ

生活習慣の乱れは、カラダのさまざまな生体リズムを調節している「体内時計」を乱し、だるさなどの不調を引き起こす可能性があります。

人の体内時計の周期は約25時間で、地球の1日は24時間です。日々、体はこの1時間のずれを調整していますが、生活リズムが何らかの原因で乱れると、時差症候群(時差ぼけ)のような状態が生まれ、眠気や頭痛、いらだち、食欲不振などの身体的な不調が起こり、だるさの原因となります。

寝る時間や起きる時間、食事の時間が一定しない場合、これらの不調が生じやすくなりますので、注意しましょう。疲れを感じた際には、まず生活習慣の乱れを振り返ることが重要です。睡眠、入浴、食事、姿勢、運動習慣、リラックスできる環境の確保など、自分の生活を見直してみましょう。これによって体内時計を整え、健康的な生活リズムを保つことができます。

栄養不足

「疲れ」「だるさ」には糖質、タンパク質、ビタミンB群、鉄分の4つの栄養素が主に関与しており、これらが不足していると身体の疲労感に影響を与えます。

エネルギー(糖質)

糖質の不足は身体的な疲れの原因となります。脳にとって重要なエネルギー源となるのはブドウ糖です。ダイエットなどでの過度な糖質制限は避けましょう。

タンパク質

筋肉や細胞をつくるタンパク質が不足すると体力・筋力の低下だけではなく脳内物質のドーパミンなどの神経伝達物質の生成にも悪影響を及ぼしてしまい、神経伝達に障害が生じ、運動の調節がうまくできなくなります。さらに、ホルモンの生成が不足して疲労感が生じます。特に、トリプトファン含有の動物性タンパク質や大豆製品の摂取が重要です。

ビタミンB群

ビタミンB群は糖質や脂質をエネルギーに変えるために欠かせない栄養素で、疲労回復に欠かせません。不足すると食欲不振や倦怠感などを招きます。

また、ドーパミンやノルアドレナリンなど、脳の神経伝達物質を産み出すはたらきにもかかわっているため、足りなくなると集中力が続かなくなったり、イライラしやすくなります。これらのビタミンB群の摂取には肉や魚、乳製品、大豆食品を積極的に摂取することが重要です。

鉄分

血液中の酸素を運ぶ鉄分は、不足すると貧血を起こし、無力感や息切れなどの症状を引き起こします。特に女性は鉄分が不足しやすいため、レバーや赤身の肉、魚などの鉄分豊富な食品を積極的に摂取することが必要です。

これらの栄養素のバランスが整った食事が持続的なエネルギー供給と疲労回復に寄与します。日々の食事による栄養素補給も見直してみましょう。

睡眠不足

睡眠不足は疲れやすくなるだけでなく、日中の眠気や集中力・判断力を鈍らせたりと、日常生活に悪影響をもたらします。さらに、情緒が乱れイライラしやすくなり、精神面にも影響を及ぼすことにも注意が必要です。それだけでなく、肥満・糖尿病・高血圧などの生活習慣病を悪化させることにより、脳卒中や心臓病のリスクを高めます。

昼間に蓄積した疲労は、夜の適切な睡眠によってほぼ回復できる仕組みになっています。しかし、深夜まで起きていたり、中途覚醒によって睡眠時間が短くなると、疲労がうまく回復できません。この疲労が積み重なると、慢性的な疲労状態に陥る可能性があります。

疲労をしっかり回復させるためには、十分な睡眠が不可欠です。

日本人の睡眠時間が少ないって本当?

日本人の平均睡眠時間

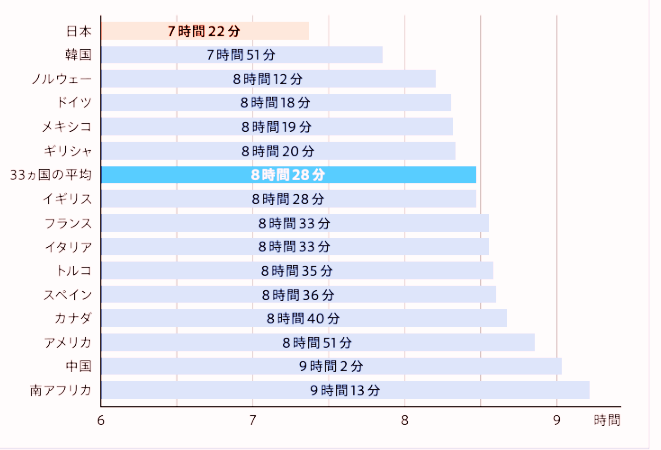

2021年に発表された経済協力開発機構(OECD)が33ヵ国を対象に行った調査では、日本の1日の睡眠時間(睡眠に充てる時間)は7時間22分と最低であり、全体の平均である8時間28分より1時間以上短いことが報告されています(OECD, Gender data portal 2021: Time use across the world)。

OECDの睡眠時間調査結果(厚生労働省「良い目覚めは良い眠りから・解説書」)

運動不足

運動不足による疲労は、身体的な健康に悪影響を及ぼします。運動量が不足すると、新陳代謝が低下し、血液や水分の循環が滞ります。また、運動不足は精神的な健康にも影響を与えます。ストレスが溜まりやすくなり、自律神経のバランスが崩れることで精神的な疲労が生じます。

ストレス

現代社会における様々なプレッシャーやストレスは、心身に大きな負担をかけます。環境の変化や燃え尽き症候群などが引き起こすストレスが、疲労感やだるさとして現れることがあります。

ストレスが疲労の原因となる理由は何でしょうか。過度のストレスに晒されると、私たちの身体を守っているNK(ナチュラルキラー)細胞の働きが低下します。これにより、免疫の機能が影響を受け、さらにホルモンバランスも乱れることで、強い疲労感が生じるのです。

過労

過労とは、心身を損ねるほど働きすぎて疲れがたまることを指します。

私たちが日常的に感じる疲労は、基本的には休息を取ることで回復すると考えられます。疲労は時に悪者と見られることもありますが、実際には疲れを感じた時に適切に休むことが、健康的な働き方につながります。

疲労は、私たちが働きすぎないようにするブレーキの一環とも言えます。しかし、仕事の負担が回復力を上回るほど大きくなると、疲労は「過ぎたる疲労」すなわち過労に移行します。注意すべきは、長時間の仕事や家事に追われることは十分な休息を取る余裕を奪うことです。

適度な休息と働きのバランスが重要で、過労を防ぐためには仕事の負担を適切にコントロールすることが必要です。休息を忘れないようにしましょう。

ホルモンバランスの変化

特に女性の場合、生理周期やホルモンバランスの変化が、疲労感やだるさに影響を与えることがあります。更年期の女性がよく感じる症状には、「仕事が終わると疲れ果てて何もできなくなる」、「以前のようにサクサク仕事がこなせない」、「朝からからだが重だるくて、やる気が出ない」といったものがあります。これらの症状は、女性ホルモンの急激な低下により自律神経が不安定になり、疲れやすくなり慢性的な疲労感を覚えやすくなる結果として現れるものです。

疾患

慢性的な「疲れ」や「だるさ」の背後には、疾患が原因となっていることがあります。日々の生活の中で改善の兆しが見られない場合は、医師に相談してみましょう。

慢性的な疲れやだるさの原因となる病気はさまざまです。例えば、慢性疲労症候群、慢性骨髄性白血病、自己免疫疾患(例: ループス、関節リウマチ)、甲状腺機能低下症、慢性肝疾患、睡眠時無呼吸症候群、抑うつ症状、糖尿病などが挙げられます。これらの疾患は個々に特有の症状や原因があり、疲労感を引き起こすことがあります。症状が持続し、改善が見られない場合は、専門医に相談し検査を受けることが重要です

眠い、だるい、疲れが取れないときの対策

食事と栄養補給

栄養不足により体内のエネルギー代謝が上手くできないことが、疲労感の一因とされます。疲労から回復させるためには、「糖質」とともに「ビタミンB群」を摂取することが効果的です。これらの栄養素はエネルギーの生成をサポートし、疲労回復を促進する役割を果たします。特に疲労に効果的な食べ物として、

鶏むね肉:抗酸化作用によって、疲労の原因となる活性酸素の抑制を期待できる成分イミダゾールジペプチドが多く含まれています。

豚肉:疲れに有効なビタミンB1が一般的な食肉の中で最も多く含まれています。

鰻(うなぎ):ビタミンB1は魚介類のなかではトップクラスの含有量で、ビタミンB2やEも多く含んでいます。

レバー:鉄分が多い食材のレバー。特に豚・鶏のレバーの鉄分含有量がトップ。レバーなど肉類が含む鉄分はタンパク質と結びついた「ヘム鉄」と呼ばれ、野菜など植物性食品に含まれる「非ヘム鉄」よりも吸収率が高く、効率的に鉄分を摂取できます。

果物:果物に含まれるビタミンCは、疲労を起こす活性酸素を抑える抗酸化作用があります。特にキウイフルーツ、柿、イチゴ、オレンジ等の柑橘類に多く含まれます。

梅干し:酸っぱい食べ物も、疲れたときにおすすめです。酸味の正体は「クエン酸」と呼ばれる物質。クエン酸は体内でエネルギーを生み出す代謝経路、「クエン酸回路」に関与 する物質です。

適度な運動とリラクゼーション

有酸素運動やストレッチなどで血流の循環を活性化させることで、新陳代謝が促進され、疲労物質が体外に排出されるため、疲労回復に効果的です。

ただし、過度な運動は逆に疲労を引き起こす可能性があるため、適度な運動が疲労回復に適しています。運動強度は、身体が温まり、軽く汗ばむ程度で、「ああ、スッキリした」と思えるぐらいであり、運動時間は1日20分を目安にして、1回にたくさん運動を行うよりも継続することが大切であると言われています。

このような適度な運動は、身体的な健康だけでなく、心の健康にもプラスの効果をもたらします。

運動を通じてリラックスし、ストレスを解消につながります。

ストレッチには肉体的な疲労改善の効果はもちろんですが、精神的な疲労についても改善が期待できます。筋肉を伸ばすことで副交感神経の働きが高まり、血圧や心拍数が下がって精神的にリラックスすることが出来るのです。

漢方で弱った身体を回復させる

ミナカラ補中益気湯錠(1日2回)

元気がない、疲労、食欲不振にお使いただける漢方をご紹介します。

漢方処方「補中益気湯」は10種類の生薬を配合し、体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすい方の、疲労、食欲不振を改善します。1日2回で服用しやすく、飲みやすい錠剤にしています。

睡眠の質を高める

良質な睡眠は、身体と心の健康を維持するために非常に重要です。「朝起きたときにスッキリしていない」「寝ているはずなのに日中眠たい」と感じる方は、適切な睡眠を得ていない可能性があります。以下のポイントを参考に、質の良い睡眠を意識してみましょう。

睡眠時間について

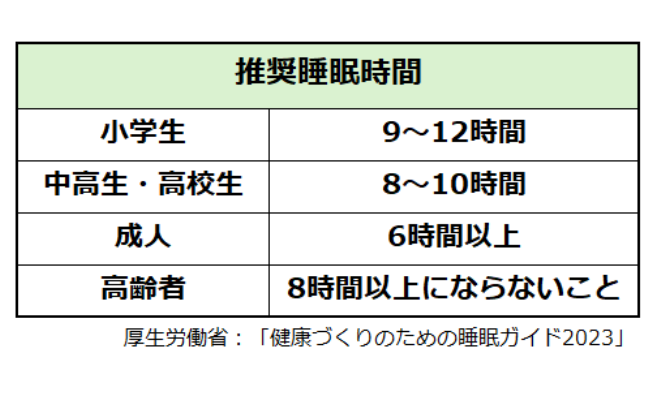

厚生労働省は、睡眠による休養を十分とれていない人が増えているなどとして、専門家による検討会で、推奨する睡眠時間や生活習慣を世代ごとに示した「健康づくりのための睡眠ガイド2023」を新たにまとめています。

成人については推奨する睡眠時間を6時間以上を目安としており、高齢者については寝床にいる時間が8時間以上にならないこととしています。

就寝前からはスマホを触らない

パソコンやスマートフォンの画面から発せられる「ブルーライト」。ブルーライトは、可視光線の中で最も波長が短く、高いエネルギーを持つ青色光の一種です。

特に夜遅い時間にブルーライトを浴びると、体は昼間の環境と判断し、メラトニンの分泌が抑制されてしまいます。メラトニンは睡眠を誘うホルモンであり、その抑制によって睡眠の質が低下し、眠りにくくなります。このことから、パソコンやスマートフォン、テレビなどの画面を使用する前に、睡眠の質を保つためにブルーライトの影響に注意することが重要です。

寝る1時間前からはスマホやデバイスの使用を避け、静かな環境でリラックスすることが重要です。

湯船に浸かる

就寝前に温かい入浴で筋肉を緩め、リラックス効果を得ることができます。これが良い睡眠へと導いてくれます。

入浴は体温を一時的に上げるため、運動と同じく寝つきを良くし、深い睡眠を促す効果があります。お勧めの入浴法は、38度のぬるま湯で25~30分の入浴、42度の熱めのお湯では5分程度の入浴、または約40度のお湯で半身浴です。これらの入浴スタイルは体調や好みに合わせて選ぶことが重要です。良い睡眠を得るために、入浴を日常のリラックス習慣に取り入れてみましょう。

良質な睡眠に適した寝具の選ぶ

睡眠の質を向上させるためには、適切な寝具の選択が重要です。以下は、良質な睡眠をサポートするための寝具のポイントです。

- マットレスの選び方: 体重を均等に支え、適切なサポートを提供するマットレスを選びましょう。硬すぎず柔らかすぎないものがおすすめです。体のラインに合った形状や硬さを考慮すると良いです。

- 枕: 首と頭をサポートし、正しい姿勢を保つための適切な高さと硬さの枕を選びましょう。寝姿勢や寝心地に合わせて選ぶことが大切です。

- 寝具の素材: 通気性があり、湿気を逃がしやすい自然な素材を選ぶと快適な睡眠環境が得られます。綿やリネン(麻)などがおすすめです。

- 掛け布団: 季節や個々の体温に合わせた掛け布団を選ぶことが重要です。温度調節がしやすく、軽いものが好ましいといわれます。

これらの要素を考慮して、自分に合った寝具を選ぶことで、快適な睡眠環境を整えてみましょう。

照明を暗くする

部屋の電気を消すことは、快適な睡眠を促進する上で重要です。電気をつけたまま寝ると、メラトニンの分泌が抑制され、心地良い睡眠に必要なホルモンの生成が妨げられます。メラトニンは入眠を促進する役割を果たすため、「睡眠ホルモン」とも呼ばれています。特に夜の時間帯に生成されるため、電気の明かりにさらされるとメラトニンが不足し、眠気が訪れにくくなります。

体温調整にこだわる

足元を温め、頭を冷やすことで、寝入りの良さをサポートします。寝具や部屋の温度にも注意しましょう。

体内時計を整える生活習慣のポイント

1. 毎朝決まった時間に起床カーテンを開けて太陽の光を浴びて体内時計を起こしましょう。

2. 朝ご飯を食べましょう。朝ごはんを食べることで体温が上がり、元気に活動できます。さらに、しっかり噛むことで心と体が目覚めます。

3. カラダを動かして、昼間はしっかり活動しましょう。体を動かすことで心地よく疲れて、質のよい睡眠につながります。

4. 毎日できるだけ同じ時間に布団に入るなど、眠りやすい環境を整えましょう。早く寝ることが、朝のすっきりした目覚めにつながります。

定時に起床・就寝し、自然光を浴びることで体内時計を整えましょう。これにより、健康な睡眠サイクルにより、疲労を解消してスッキリとした目覚めにつながります。

どうしても今すぐ改善したい!日中の眠気の対処法

疲労や睡眠について説明しましたが、日中の眠気をすぐに何とかしたい時ってありませんか?

運転中や大事な会議、大切な用事など。そんな時におすすめな方法をご紹介します。

ツボ押し

特定のツボを押すことでリラックス効果が得られます。耳たぶの裏側付け根や首の付け根などを押すと急な疲労感に対処できます。

カフェインの摂取

カフェインは中枢神経系に作用して眠気覚ましや集中力アップの効果が期待され、仕事の合間にカフェインが含まれた飲料を摂取する方も多いと思います。

カフェインは適量を守り、適切なタイミングで摂取することで一時的な活力を得られますが、過剰な摂取は副作用を引き起こす可能性があるため注意が必要です。眠気対策としては、適度な休息や十分な睡眠、バランスの取れた食事も重要であり、カフェインはその補完的な手段として利用することができます。

摂取したカフェインの効果が現れるまでの時間は個人差がありますが、一般的には摂取後30分から90分の範囲で眠気覚ましや集中力アップなどの効果を期待できます。タイミングを考えて摂取しましょう。

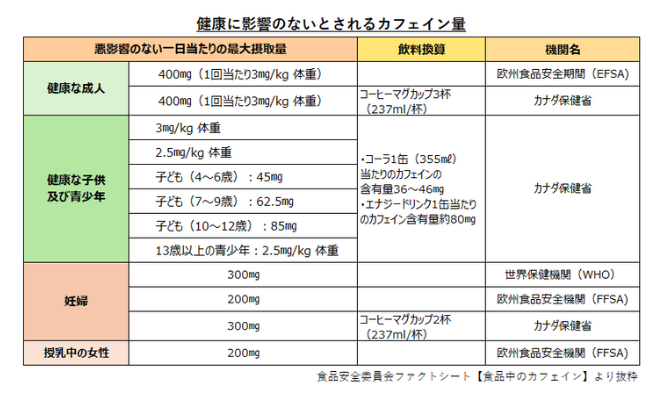

カフェインを摂取の注意点は、摂りすぎ(過剰摂取)についてです。日本ではカフェインに対する感受性には個人差があるとして1日の許容量は決められていませんが、しかし、感受性の高い人、子ども、妊婦、授乳婦では特に摂取量に注意が必要であるとされています。

市販薬の使用

眠気をおさえる無水カフェイン配合の市販薬をご紹介します。

トメルミン

無水カフェインの苦みを抑えた爽快なメントール味の眠気止め薬です。

口の中で溶かし、水なしでのめるため、運転中などどんな場所でものむことができます。

※眠気覚ましの薬の飲み合わせ

他の眠気防止薬とは、併用しないでください。

また、風邪薬などのカフェインが配合された薬と一緒に飲んだり、エナジードリンクや眠気覚まし用の清涼飲料水と一緒に飲むとカフェインの過剰摂取につながるおそれがあるため、カフェインを含む医薬品、飲み物との併用もしないでください。

この記事は参考になりましたか?

新着記事

ご利用に当たっての注意事項

- 掲載している情報は、セルフメディケーション・データベースセンターから提供されたものです。

- 適正に使用したにもかかわらず副作用などの健康被害が発生した場合は(独)医薬品医療機器総合機構(TEL:0120-149-931)にご相談ください。

- より詳細な情報を望まれる場合は、購入された薬局・薬店の薬剤師におたずねください。

- 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラ及び、セルフメディケーション・データベースセンターではその賠償の責任を一切負わないものとします。

掲載情報について

掲載している各種情報は、株式会社ミナカラが調査した情報をもとにしています。出来るだけ正確な情報掲載に努めておりますが、内容を完全に保証するものではありません。 掲載されている医療機関へ受診を希望される場合は、事前に必ず該当の医療機関に直接ご確認ください。 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラではその賠償の責任を一切負わないものとします。情報に誤りがある場合には、お手数ですが株式会社ミナカラまでご連絡をいただけますようお願いいたします。 使用されている写真はイメージです。実際の内容と異なる場合があります。