夏に多い細菌性胃腸炎とは?症状・受診・復帰の目安を解説

夏の感染性胃腸炎とは?

主に細菌が原因の急性胃腸炎

感染性胃腸炎とは、細菌やウイルスなどの病原体に感染することで起こる急性胃腸炎を指します。夏場に流行する胃腸炎は細菌感染、冬場に流行する胃腸炎はウイルス感染によるものが多いです。なお、食品由来で経口感染した場合は食中毒と呼ばれます。

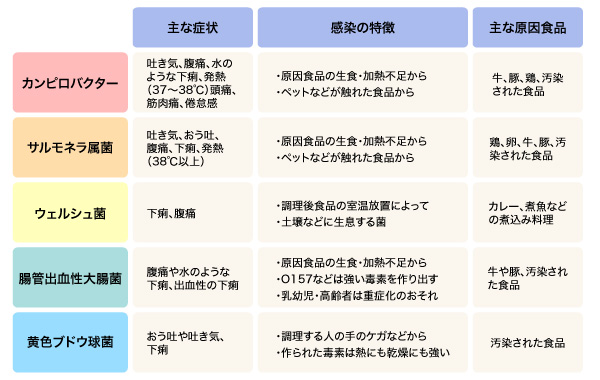

細菌性胃腸炎の主な原因菌にはカンピロバクター、サルモネラ属菌、ウェルシュ菌、腸管出血性大腸菌、黄色ブドウ球菌などがあります。

主な症状・感染の特徴・原因食品

カンピロバクター

日本で起こる細菌性食中毒のうち、最も発生件数が多いのがカンピロバクター食中毒です。牛、豚、鶏のほか、ペットや野鳥など多くの動物が保菌しています。

カンピロバクターの潜伏期間は1~7日とやや長く、下痢、腹痛、発熱、倦怠感、頭痛、嘔吐などが現れます。下痢は1日10回以上におよぶことも。また、感染して数週間後に手足の麻痺や呼吸困難などが起こるギラン・バレー症候群を発症する場合があります。

サルモネラ属菌

サルモネラ属菌は牛や豚、鶏のほか犬、猫などさまざまな動物の腸管に住む細菌です。食肉・卵の加熱不足のほか、ペットと触れ合う中で感染するケースもあります。

サルモネラ属菌に汚染された食品を食べて12~48時間の潜伏期ののちに、下痢、腹痛、嘔吐、発熱などが現れます。

ウェルシュ菌

ウェルシュ菌は動物の腸管内のほか、土壌など幅広く生息している菌です。40℃ほどの温度で増殖するため、加熱調理した食べ物をそのまま室温に置いていると食中毒を起こすことがあります。

6~18時間の潜伏期間ののちに、下痢や腹痛を引き起こします。

カレーやシチュー、煮魚、野菜の煮ものなど煮込み料理などは、加熱調理後なるべく早く食べるか、冷蔵庫で保存しましょう。

腸管出血性大腸菌

腸管出血性大腸菌の中でもO157は、毒性が強いことで知られています。毒力の強いベロ毒素を出し、乳幼児や高齢者などでは命にかかわることもあります。

牛などの腸内に存在し、肉の生食・加熱不足、二次汚染された食品で食中毒となるケースが報告されています。

潜伏期間は4〜8日で、激しい腹痛ののちに水様の下痢が始まることが多く、1~2日後に血の混じった下痢がみられます。

下痢が始まって1週間後に溶血性尿毒症症候群(HUS)を引き起こすことがあります。赤血球の破壊による溶血性貧血や急性腎不全などの症状が現れ、重症の場合は死に至ることもあります。

黄色ブドウ球菌

ヒトの皮膚に住む常在菌の一つで、食中毒のほかに「おでき」や「とびひ」など化膿性疾患の原因となる菌です。菌自体は熱に弱いのですが、菌が産生する毒素は熱に強いという特徴があります。

手指にケガをした人が調理したおにぎりや惣菜、肉、卵などさまざまな食品を介して食中毒を引き起こします。

潜伏期間は30分~6時間と短めで、主な症状は吐き気や嘔吐、腹痛、下痢などです。

対処法

症状が出ている間は、無理せずにしっかりと療養しましょう。

症状が軽い場合は市販薬で様子をみることもできますが、細菌性胃腸炎(食中毒)が疑われる場合は、なるべく早めに病院を受診して抗菌薬で治療することをおすすめします。

自宅でのセルフケア

安静に過ごす

胃腸炎を治すには、自分自身の自然治癒力が重要です。

体力・免疫力の回復・維持のためにも、嘔吐や下痢、発熱といった胃腸炎の症状が現れている間は、無理せず自宅でゆっくり過ごして体を休めましょう。

水分をしっかり摂る

嘔吐や下痢が続くと、体内の水分も外に出てしまうため、脱水状態に陥りやすくなります。

脱水症状を防ぐため、嘔吐が落ち着いたら少しずつこまめに水分・塩分を補給しましょう。

水、麦茶などのほか、スポーツドリンクや経口補水液で水分補給するのもおすすめです。

次のような症状は脱水のサインです。療養中や看病中に現れた場合は、早めに対面診療を受診して必要な処置を受けてください。

| ● 口の中が乾く ● 舌が乾く ● 唇がカサカサしている ● 排尿の回数・量が減る ● 泣いても涙が出ない ● 顔色が悪く、ぐったりしている など |

食事は胃腸に負担をかけないものを

嘔吐や下痢の症状がひどい間は、無理に食事を摂る必要はありません。ただし、水分・塩分はしっかり補給してください。野菜スープや野菜ジュース、スポーツドリンクなどは水分とともに塩分やビタミンを補給できます。

症状が落ち着いてきたら、無理のない範囲で食事を摂りましょう。初めのうちは脂っこいもの、食物繊維が多いもの、刺激物、冷たいもの、乳製品を避けましょう。

下痢のときは、

| ● おかゆ ● やわらかいうどん ● 食パン ● 柔らかく煮た野菜 ● 白身魚 ● ささみ |

など、食べやすく消化しやすいものがおすすめです。

下痢が落ち着くのに合わせて、少しずついつもの食事に戻していきます。

市販薬を服用する

腸内環境を整える整腸剤や熱を抑える解熱薬を、症状に合わせて選びましょう。ただし、原因菌を抑える抗菌薬は市販されていないため、抗菌薬をもらいたい場合は病院受診が必要です。

感染性胃腸炎の時は、基本的には下痢止めを使用しないでください。感染性胃腸炎にかかった時に、嘔吐や下痢が起こるのは、体内にいる病原体を外へ排出しようとする体の防御反応です。そのため、薬で嘔吐や下痢を無理に抑えると、かえって症状が長引くことになります。症状がつらくて、下痢止めを使いたい場合は、必ず医師・薬剤師にご相談ください。

医療機関を受診する

細菌性感染症の場合は、原因菌を抑える抗菌薬や、お腹の調子を整える整腸剤、熱を抑える解熱剤などを症状に合わせて処方されます。

次のような場合は、早めに医師に相談しましょう。

| ● なかなか症状が改善しない ● だんだん悪化してきた ● 便に血が混じる ● 症状を抑える処方薬をもらいたい |

症状が軽いときにはオンライン診療も利用できる

ミナカラ オンライン診療は予約・診察がスマホ1台で完結する便利なサービスです。

| ● 出かけるのがつらいので自宅にいながら医師に相談したい ● 体調は良くなってきたが、もう登校・出勤して大丈夫か医師に相談したい ● 近くの病院は予約ができず不便 ● 待合室で別の感染症をうつされたくない ● 小さな子どもがいるので、なるべく病院に行きたくない |

自宅で受けられるオンライン診療なら、これらの問題を解消できます。

| 【ミナカラ オンライン診療なら】 |

|---|

|

● 土日祝日も休まず営業(診療メニューにより異なる) ● どこからでも受診できる ● 処方せんは薬局へ自動連携で手間要らず(薬局受け取りを希望した場合) ● 16時までに服薬指導が終われば即日発送(配送を希望した場合) |

▼ 細菌性胃腸炎(大人)の診療予約はこちら ▼

▼ 細菌性胃腸炎(子ども)の診療予約はこちら ▼

※お薬は配送、または、お近くの薬局での受け取りを選ぶことが可能。

※診察の結果、医師の判断により希望のお薬が処方されないこともあります

※症状によっては、対面診療をおすすめすることがあります。

※医療機関所在地により、お子様の医療費の助成が適応にならないことがございます。お手数ですが、後日ご自宅の地域の自治体の払い戻し(償還払い)申請をしてください。

※オンライン診療についてのお問い合わせはこちら:https://minacolor.com/contact?myprescription=true

感染性胃腸炎になったときのお休み・復帰の目安

学校や保育園の出席停止はいつまで?

感染性胃腸炎は第三種学校感染症に指定されており、主治医から感染のおそれがあるため登校を控えるように指示された場合は出席停止となります。

詳しい欠席日数や登園・登校許可証の有無については、園や学校、自治体によって異なるため、事前に確認しましょう。

嘔吐・下痢が治まった後も、数週間~1ヶ月ほどは便に原因菌が排泄されます。手洗いを徹底し、学校・保育園・幼稚園など集団生活ではタオルなどの共用を避けましょう。

仕事は休むべき?いつから行けるか

感染性胃腸炎は、法律による出勤停止は特に定められていません。しかし、症状が出ている間は、仕事を休み、しっかりと療養することがおすすめです。

症状が落ち着いて出勤する際は、手洗いをこまめに行うなど、周りの人へうつさないようにしっかり感染対策を行いましょう。

特に、医療・保育関係や、食品を扱う職種では、職場のルールが定められてる場合があります。また、法的な義務はありませんが、職場によっては医師の診断書などを求めることがあるため、事前に規則を確認しておきましょう。

いつまでうつるのか

症状が落ち着いても、1ヶ月ほどは便中に原因菌が排出されるため、その間は注意が必要です。家族に感染性胃腸炎にかかった人がいる場合は、家庭内感染を防ぐためにしっかり対策をしましょう。

| ●トイレ、オムツ替えのあとや食事の前後はこまめに手洗い・消毒する ●替えたオムツは放置せず、すみやかに適切に処理する ●お皿やコップ、スプーンなどを共用しない ●トイレやドアノブ、スイッチなど人の手がよく触れるところを消毒する ●タオルを共用を避けて、ペーパ-タオルを活用する ●感染者の看病の際は、マスクや使い捨て手袋を着用する ●汚物処理の際はマスクや使い捨て手袋などを使用する |

昭和大学大学院薬学研究科修了

昭和大学薬学部客員講師

株式会社ミナカラ / ミナカラ薬局

薬局、ドラッグストアで臨床経験を積み、その後昭和大学薬学部の教員、チェーンドラッグストア協会の教育機関でOTCの研修講師を務める。

【著書】

•現場で差がつく! もう迷わない! ユーキャンの登録販売者お仕事マニュアル 症状と成分でわかるOTC薬

•現場で差がつく! ユーキャンの新人登録販売者お仕事マニュアル

この記事は参考になりましたか?

新着記事

ご利用に当たっての注意事項

- 掲載している情報は、セルフメディケーション・データベースセンターから提供されたものです。

- 適正に使用したにもかかわらず副作用などの健康被害が発生した場合は(独)医薬品医療機器総合機構(TEL:0120-149-931)にご相談ください。

- より詳細な情報を望まれる場合は、購入された薬局・薬店の薬剤師におたずねください。

- 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラ及び、セルフメディケーション・データベースセンターではその賠償の責任を一切負わないものとします。

掲載情報について

掲載している各種情報は、株式会社ミナカラが調査した情報をもとにしています。出来るだけ正確な情報掲載に努めておりますが、内容を完全に保証するものではありません。 掲載されている医療機関へ受診を希望される場合は、事前に必ず該当の医療機関に直接ご確認ください。 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラではその賠償の責任を一切負わないものとします。情報に誤りがある場合には、お手数ですが株式会社ミナカラまでご連絡をいただけますようお願いいたします。 使用されている写真はイメージです。実際の内容と異なる場合があります。