アスピリンと他のNSAIDsの違いや特徴について

NSAIDsとは

NSAIDsとは、別名「非ステロイド性抗炎症薬」で、抗炎症作用や鎮痛作用、解熱作用をもつ薬剤の総称です。

体内で痛みや炎症などを引き起こすプロスタグランジン(PG)の生成を抑えるよう作用するもので、処方薬から市販薬まで幅広く活用されています。

アスピリンもNSAIDsの仲間で「解熱鎮痛剤」としておなじみですが、解熱鎮痛作用以外にもアスピリンならではの特徴があります。また、アスピリンを使用する場合は、副作用や飲み合わせ等にも注意が必要です。

今回はアスピリンと他のNSAIDsの違いや、服用の際の注意点などについて詳しく解説します。

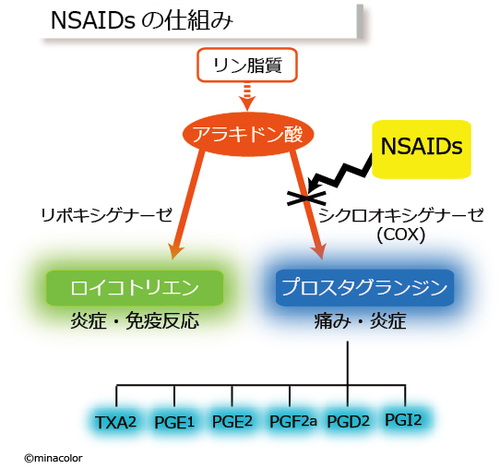

NSAIDsが体に作用するしくみ

NSAIDsは、シクロオキシゲナーゼ(COX)という酵素の働きを阻害する薬で、痛みや熱の原因物質プロスタグランジン(PG)が生成されないようにするものです。

ホスポリパーゼA2という酵素が活性化すると、細胞膜内にあるリン脂質からアラキドン酸が離れます。

アラキドン酸とは、体内では細胞膜を構成する主要な成分のひとつで、シクロオキシゲナーゼ(COX)によってプロスタグランジン(PG)という物質に変換されます。

このプロスタグランジンが元になって代謝を繰り返した結果、発熱や痛み、血小板凝集抑制など、全身に多様な作用をもたらす物質が合成されます。

このプロスタグランジンが生成されなければ、その先のさまざまな代謝物質も作られないため、NSAIDsを服用すると、鎮痛、解熱、抗血小板効果などを得ることができるのです。

アスピリンの効能効果

① 解熱鎮痛作用

ケガや病気のときの「炎症」は、体に異常が起こっている重要なサインで、炎症が強まると熱をもったり、痛みを感じたりします。

アスピリンはシクロオキシゲナーゼ(COX)を阻害することで「痛み」や「炎症」を鎮めます。

頭痛薬やかぜ薬、痛み止めとして幅広く使用されています。

② 抗血小板作用

抗血小板作用とは、血液をサラサラにする働きのことです。

アスピリンは、解熱鎮痛剤で使われるときよりも投与量を大幅に減らして使用した場合に抗血小板剤となるという、他のNSAIDsにはない特徴があります。

このためアスピリンは、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患や、脳梗塞などの「脳血管障害」など、血栓が関係する病気の予防・治療に用いられています。

このように、使う量を変えるだけで「解熱鎮痛剤」や「抗血小板剤」になるという点が、アスピリンならではの大きな特徴です。

アスピリンと他のNSAIDsとの作用の違い

1. COXへの働きかけの違い

アスピリンはシクロオキシゲナーゼ(COX)を阻害する薬ではありますが、他のNSAIDsとはCOX阻害の働きかけに違いがあります。

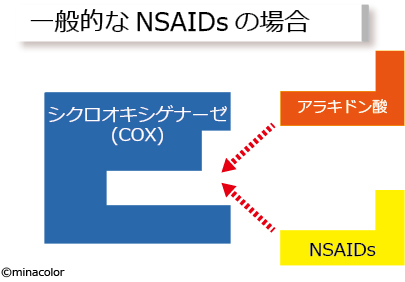

■ 一般的なNSAIDsの場合

COX酵素にはポケットがあって、そのポケットの中にアラキドン酸が入ると酵素の活性を受けてプロスタグランジンが生成されます。

一般的なNSAIDsは、アラキドン酸よりも先にポケットに入り込むことで、アラキドン酸がポケットに入れなくなります。つまり、薬とアラキドン酸とで椅子取りゲームをしているイメージです。

COXのポケットに入れなかったアラキドン酸は活性化されませんので、その先のプロスタグランジンも作られないというわけです。

この場合のCOX阻害は可逆的であり、それぞれの薬の効果持続時間で左右されます。

■ アスピリンの場合

アスピリンの場合は、COXのポケットに入り込むとポケットの形自体が変わってしまい、アラキドン酸が入れなくなるため活性化できなくなります。

つまり、アスピリンはCOX酵素自体の働きをなくしてしまう不活化成分の薬ということなのです。

この場合、変形したCOX酵素の寿命が続く限り、アラキドン酸は活性化されません。

そして、血液に含まれる細胞成分の一種である血小板の寿命が続く限り、COX酵素は変質したままなので(不可逆的)、その間抗血小板効果が持続します。

このようなアスピリンの性質が、心筋梗塞や脳梗塞の治療・予防薬に利用されています。

(※血小板の寿命は3~7日で、1日約10%が再生するといわれています。)

2. 働きかけるCOX(酵素)の種類の違い

シクロオキシゲナーゼ(COX)はプロスタグランジン(PG)の生成に関わる酵素ですが、存在する場所に特徴があり、どのCOXが阻害されるかによって効果に違いがでてきます。

■COXの種類と作用の特徴

COX-1:

胃や腸などの消化管、血小板、腎臓など、全身に広く分布し、常時、細胞に一定量存在しています。

主な作用は、血小板凝集促進、消化管粘膜血流維持、腎血流維持などです。

COX-2:

消化管、腎臓、血管内皮などに分布していますが、炎症を起こした細胞に発現が誘導されるという、大きな特徴があります。

主な作用は、炎症反応の増強、胃潰瘍治癒促進、血小板凝集抑制などです。

従来のNSAIDsはすべてのCOX阻害に関わるものがほとんどですが、成分によってはCOX-1に強く働きかける、反対にCOX-2に強く働きかけるなど特徴があります。

薬の効果と副作用について

同じ作用でも、メリットとして活用したい場合と、デメリットとして排除したい場合とがあります。

たとえばアスピリンの抗血小板作用も、心筋梗塞や脳梗塞の予防として大きな価値がありますが、場合によっては「血が止まりにくくなる」というデメリットになります。

さらにCOX-1が阻害されると抗血小板、鎮痛などの効果が期待できる一方で、消化器系の粘膜保護機能も抑制されるので、胃痛などの消化器障害が起きやすいとされています。

このためアスピリンをはじめとするNSAIDsの市販薬には、胃粘膜を保護する成分が配合されているケースが多くみられます。

NSAIDsのおもな副作用と注意点

胃腸障害:

NSAIDsを服用した際にもっとも多くみられる副作用です。腹痛、吐き気、食欲不振のほか、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などが現れる場合があります。

腎障害:

頻度はまれですが、急性腎炎になる場合があります。尿量が少なくなる、浮腫、体がだるいなどの症状がみられたら、すぐに医師や薬剤師に相談してください。

呼吸器障害:

頻度はまれですが、喘息発作(アスピリン喘息など)が起こる場合があります。息苦しい、ゼーゼーするなどの症状がみられたら、すぐに医師や薬剤師に相談してください。

アスピリン喘息について

アスピリンに代表されるNSAIDsでひどい喘息発作を起こすことがあり、これを「アスピリン喘息」と呼んでいます。アスピリン喘息は、アスピリンだけでなくほとんどの解熱鎮痛薬も原因となりますので、注意が必要です。

■アスピリン喘息の症状の特徴

・薬を服用して短時間で、鼻水や鼻づまりが起こる

・咳、息をするとゼーゼーする

・呼吸困難になる

・顔面の紅潮や吐き気、腹痛、下痢、じんましんなど

軽い症状は半日程度、重症の場合は24時間以上続くことがあり、場合によっては意識がなくなったり、窒息する危険もあります。

多くの原因薬は飲み薬や注射薬ですが、貼り薬や塗り薬によって引き起こされることもあります。

アスピリン喘息は、NSAIDsに過敏に反応して気管支収縮を起こしやすくなるもので、原因にはシクロオキシゲナーゼ(COX)阻害が関わっていると考えられています。

インフルエンザの際は慎重に

NSAIDsの中でも、アスピリン、ジクロフェナクナトリウム、メフェナム酸といった解熱剤をインフルエンザの時に使うと、ライ症候群、脳炎・脳症を引き起こす可能性・重症化させる可能性があることがわかっています。

このため、子どもへの使用は原則禁忌ですが、成人でもインフルエンザの際は解熱目的でのNSAIDs使用を慎重に行う必要があります。

インフルエンザにかかったら必ず医療機関を受診し、処方された薬を使うようにしてください。

NSAIDsはワルファリンとの飲み合わせに注意

ワルファリン(製品名:ワーファリンなど)は血液を固まりにくくする薬です。

ワルファリンは心筋梗塞、脳梗塞、静脈血栓症などの治療と予防に用いられています。NSAIDsとワルファリンを併用すると、ワルファリンの血中濃度が上がって血液を固まりにくくする作用が強まることがあります。

消化粘膜への作用や抗血小板作用が強まって消化管出血リスクも高まるため、ワルファリンを服用中の方はNSAIDsである解熱鎮痛剤との飲み合わせに注意してください。

NSAIDs服用後の体調の変化に注意

NSAIDsは飲み薬だけでなく貼り薬や坐薬などもあり、市販薬の総合感冒薬にも配合されている身近な成分です。

しかしながら、「発熱」や「炎症」は、免疫反応にとっては重要な役割を担っており、病原菌の拡大を防いだり、白血球を呼び寄せて感染症の悪化を防ぐなど、免疫力を高める役目があります。熱が出たからといってむやみに解熱剤を使用しないよう注意喚起があるのは、そのためです。

服用後、体調に変化を感じた場合は、その薬を持参してすぐに医師または相談してください。

NSAIDsの使い分け

現在、多くのNSAIDsがありますが、成分の分類とおもな特徴は次の通りです。

| 分類 | 薬剤一般名 | 特徴 | |

| 酸性NSAIDs | サリチル酸系 | アスピリン(アセチルサリチル酸)など | ・血小板凝集抑制作用や解熱・鎮痛・消炎作用 |

| ピリミジン系 | ブコローム など | ・尿酸排泄促進作用 | |

| アリール酢酸系 | インドメタシン、ジクロフェナク など | ・強力だが消化管障害が多い ・インドメタシンは主に外用薬に使用 | |

| プロピオン酸系 | イブプロフェン、ナプロキセン、ロキソプロフェン など |

・消炎、鎮痛、解熱作用を平均的に持ち、効果と安全性のバランスが良い | |

| アントラニル酸系 | メフェナム酸 など |

・鎮痛作用が強い | |

| オキシカム系 | ロルノキシカム、メロキシカム、アンピロキシカム など | ・慢性疾患などに使用される | |

| 中性NSAIDs | コキシブ系 | セレコキシブ など | ・消化管障害が少ない |

| 塩基性NSAIDs | ソランタール |

・一般に作用は弱い |

■ NSAIDsの血中半減期による分類と作用の特徴

血中半減期とは「薬の全体量が半分になるまでの時間」のことで、効果の持続時間の目安とされています。

| 一般名 | 先発商品名 | 血中半減期(時間) | |

| 短時間型 | ジクロフェナクナトリウム | ボルタレン®︎*1 | 1.3h |

| ロキソプロフェンナトリウム | ロキソニン®︎*2 | 1.3h | |

| イブプロフェン | ブルフェン®︎*3 | 2h | |

| 長時間型 | エトドラク | オステラック®︎*4 |

7h |

| ナプロキセン | ナイキサン®︎*5 | 14h | |

| ナブメトン | レリフェン®︎*6 | 21h | |

| メロキシカム | モービック®︎*7 | 28h |

このように、COX-1とCOX-2の阻害バランスや、効果の持続時間などに違いがあるため、目的や症状によって使い分けます。

例) 胃腸障害の副作用を避けたい場合

・飲み薬ではなく、坐薬や経皮吸収剤を検討する : ボルタレン®︎*1坐薬、モーラス®︎*8テープなど

・COX-2を選択的に阻害するNSAIDsを使用する : セレコックス®︎*9、モービックなど

・プロドラッグ化(肝臓での代謝で効果を発揮)されたNSAIDsを使用する : ロキソニン®︎*2、クリノリル®︎*10など

アスピリンと他のNSAIDsとの併用について

アスピリンを含め、どのNSAIDsも基本的には同時に服用しないことが望ましいとされており、もし服用中の薬の効果が思うように得られない場合は、薬の量を増やすか、他の薬に切り替えるなどを検討します。

NSAIDsはすべて、シクロオキシゲナーゼ(COX)阻害という作用が同じなので、併用すると効果が強まりやすいとされています。そのため、数種類のNSAIDsを一緒に服用すると副作用のリスクが高まる恐れがあるので、医師の指示に従うようにしてください。

アスピリンと他のNSAIDsの併用による抗血小板作用への影響

アスピリンの場合は、「抗血小板作用」という効果も持つため、併用にはより慎重になる必要があります。

アスピリンを低用量使用して抗血小板作用を得ていたところに、他のNSAIDsが投与されれば、抗血小板作用が発揮されなくなるおそれがあります。

血栓症の治療や予防目的で低用量のアスピリンを服用している方で、ほかの病院を受診する際は、アスピリン服用中であることを必ず伝えましょう。

また、NSAIDsは市販の解熱鎮痛薬や総合感冒薬にも配合されていることが多く、知らないうちに併用してしまう可能性があります。低用量のアスピリンで抗血小板治療を行っている人は、市販薬の使用に注意してください。

アスピリンや他のNSAIDsをオンライン診療で処方してもらう

医療用医薬品は通販や個人輸入で購入しないこと

医療用医薬品のアスピリンや他のNSAIDsが通販サイトや個人輸入サイトなどで売られていることがありますが、購入することは避けてください。

個人輸入代行業者によって売られる薬は、医薬品としての安全性が保障されていないため、思わぬ健康トラブルが起こるおそれがあります。

また、厚生労働省は個人輸入の薬によって起こった健康被害については医薬品副作用被害救済制度の対象にならないと明記しています。

正しい治療を行うためにも、個人輸入・通販による医療用医薬品のアスピリンや他のNSAIDsの購入は避けましょう。

もし医療用医薬品のアスピリンや他のNSAIDsを購入したい場合は、代替の市販薬を購入するか、病院を受診することをおすすめします。

ミナカラオンライン診療で手軽に頭痛を相談

すきま時間に効率よく頭痛薬をもらいたいという方には、待ち時間要らずで受診できるオンライン診療がおすすめです。

例えば、このようなお悩みはありませんか?

●家や会社の近くに病院がないので、通院に時間がかかる

●仕事が忙しく病院の診療時間内に受診できない

●病院の待合室が混んでいて、待ち時間が長い

●病院の診察が終わっても、薬局で待たされる

●小さい子どもがいるので、なるべく通院を避けたい

自宅ですきま時間に受けられるオンライン診療なら、これらの問題を解消できます。「待ち時間なしで医師の診察を受けて、薬を処方してもらいたい」という方におすすめです。

ミナカラオンライン診療はスマホ1台で完結するので、手軽に医師の診察を受けることができます。

【オンライン診療の流れ】

1. 診療科目を選択し予約する

2. 医師による診察、薬剤師による服薬指導をビデオ通話で受ける(オンライン服薬指導は処方薬配送の場合のみ)

3. お近くの薬局で受け取り、もしくは提携薬局から自宅に薬が届く

医療用医薬品のアスピリンや他のNSAIDsを入手したいけど、なかなか病院受診が難しい…と悩んでいる方はオンライン診療という選択肢を検討してみましょう。

▼ 頭痛の診療予約はこちら ▼

※お薬は配送、または、お近くの薬局での受け取りを選ぶことが可能

※診察の結果、医師の判断により希望のお薬が処方されないこともあります。

※オンライン診療についてのお問い合わせはこちら:https://minacolor.com/contact?myprescription=true

おわりに

NSAIDsといってもさまざまな薬があり、それぞれに特徴があります。

市販薬にも配合されている身近な成分ですが、他の薬との飲み合わせに配慮が必要など、注意点もあることを忘れてはいけません。

市販薬であっても副作用のリスクはあることを今一度確認し、医師や薬剤師の指示のもと、正しく服用しましょう。

※1ボルタレンはノバルティス アクチエンゲゼルシャフトの登録商標です。

※2ロキソニンは第一三共株式会社の登録商標です。

※3ブルフェンはヴィアトリス・ヘルスケア・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツングの登録商標です。

※4オステラックはあすか製薬株式会社の登録商標です。

※5ナイキサンは田辺三菱製薬株式会社の登録商標です。

※6レリフェンはグラクソ グループ リミテッドの登録商標です。

※7モービックはベーリンガー インゲルハイム ファルマ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンデイトゲゼルシャフトの登録商標です。

※8モーラスは久光製薬株式会社の登録商標です。

※9セレコックスはヴィアトリス・ホールディングス・リミテッド・ライアビリティ・カンパニーの登録商標です。

※10クリノリルは日医工株式会社の登録商標です。

この記事は参考になりましたか?

新着記事

ご利用に当たっての注意事項

- 掲載している情報は、セルフメディケーション・データベースセンターから提供されたものです。

- 適正に使用したにもかかわらず副作用などの健康被害が発生した場合は(独)医薬品医療機器総合機構(TEL:0120-149-931)にご相談ください。

- より詳細な情報を望まれる場合は、購入された薬局・薬店の薬剤師におたずねください。

- 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラ及び、セルフメディケーション・データベースセンターではその賠償の責任を一切負わないものとします。

掲載情報について

掲載している各種情報は、株式会社ミナカラが調査した情報をもとにしています。出来るだけ正確な情報掲載に努めておりますが、内容を完全に保証するものではありません。 掲載されている医療機関へ受診を希望される場合は、事前に必ず該当の医療機関に直接ご確認ください。 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラではその賠償の責任を一切負わないものとします。情報に誤りがある場合には、お手数ですが株式会社ミナカラまでご連絡をいただけますようお願いいたします。 使用されている写真はイメージです。実際の内容と異なる場合があります。